株式会社ヒートショックゼロ 泉本悠さん「ヒートショックで悲しむ人がいない社会へ」

家族を突然失う痛みを防ぎたい。救える命を取りこぼさない社会を実現したい。

株式会社ヒートショックゼロ代表の泉本悠さん(22)は、自身のつらい経験をきっかけにヒートショック対策のデバイスを開発に取り組んでいる。

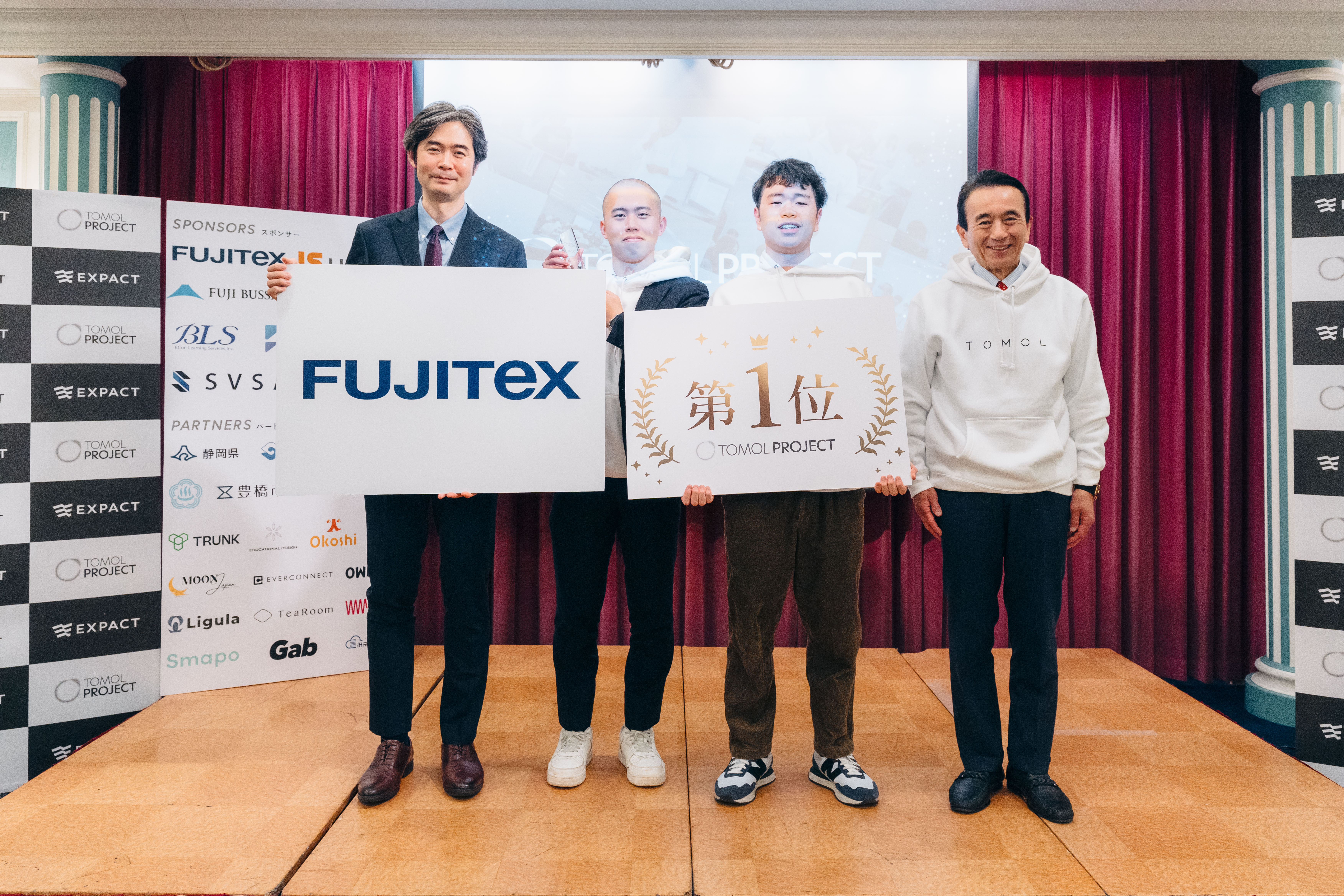

24年度には経済産業省の若手起業家育成プログラムの静岡版である「TOMOLプロジェクト」で優勝し、25年度はいよいよデバイスの本格販売に乗り出そうとしている。

どのような特徴のデバイスなのでしょうか。

腕時計のように手首に巻くだけで、血中酸素濃度と心拍数を測れるデバイスです。装着したまま入浴し、血中酸素濃度や心拍数に異常があれば、家族のスマホなどに危険を知らせる通知が届きます。同時に、風呂の栓を自動で抜く仕組みを開発しています。

日本ではヒートショックを含む浴槽内の溺死者が年間1~2万人とされています。しかし、現状の対策は自己管理や啓発にとどまり、命を守る仕組みとして十分とは言えません。

私たちが開発したデバイスがあれば、異常を早期に発見することで救命できる可能性が非常に高まります。技術と仕組みの力で、どなたでも安心してヒートショックに対処することができるようになります。販売価格は1万9800円(税込)を予定しています。

ヒートショック問題に取り組んだきっかけを教えてください。

祖父母がそれぞれヒートショックで亡くなったことが原点にあります。祖父は22年2月に亡くなりましたが、祖母が気づいたときには「お風呂場で亡くなっていて、もうどうにもできなかった」といいます。祖母はその1年後でした。3日間ラインの返信がなく父が駆けつけるとお風呂場で冷たくなっていました。とてもショックなことでした。

もともと私は起業に関心があり、常葉大学(静岡県静岡市、浜松市)の1年生のころからスタートアップでインターンシップをしていました。24年にはTOMOLプロジェクトに参加し、メンターだった起業家の山内萌斗さん(株式会社Gab代表取締役)と出会います。熱量だったり行動力だったりがすごくて、「僕もこの人みたいになりたい」との思いが高まり、24年秋に大学を休学して萌斗さんを頼って上京しました。東京で「僕が人生をかけて本当にやれるのは何だろう」と人生の振り返りをして、「解決したいのはこれだ」と行き着いたのがヒートショックでした。祖父母への思いが非常に大きかったです。

ヒートショックを深掘りした結果、「課題はヒートショックになったことが分からないことだ。それなら技術で解決できるんじゃないか」と考えました。同じくTOMOLプロジェクトで知り合ったエンジニアの友田陽大さんに「一緒にCTO(最高技術責任者)としてやってほしい」と声をかけると、「面白いことに挑戦したいので、ぜひ」と軽やかに言ってくれました。そして二人でデバイスのプロトタイプ(試作品)を作りました。

デバイスに対する市場の反応や手応えはいかがですか。

入浴施設や高齢者施設などで、デバイスをみせながらアンケートやインタビューをしました。俳優の中山美穂さんが24年12月にお風呂場で亡くなり、ヒートショックに注目が高まっていた時期でした。かなり多くの人が「危機感はあるけど、いざ何をすればいいか分からない」と話し、「こういうデバイスがあるとありがたいね」と言ってくれる人もいました。

中高齢層が多い団地では、住民の女性に「こういうの作っている」と説明すると、「いいねえ。友達も呼ぶよ」とアンケートに協力してくれました。ありがたかったですし、手応えを感じた瞬間でした。

今後の展望を教えてください。

これまで毎日みらい創造ラボなどでメンタリングを受ける中で、「入浴施設や高齢者施設を相手にしたtoB(対企業)ビジネスにしたらどうか」との助言をもらいました。実際にインタビューをしてみると、施設の経営者は「倒れる利用者はいるけど、周りに人がいるのですぐに気づく」とのことで、あまりデバイスの需要はありませんでした。私たちは「やはり本当に亡くなるのは個人宅だ」と思い、今はtoC(対個人)にビジネスを見定めています。25年度冬のローンチ(事業化)を目指し、さらなる開発、営業、広報に取り組んでいます。

資金調達に関しては、4月中旬から6月にかけてクラウドファンディングのサイトCAMPFIREで資金集めを始めました。関心ある方に協力を呼びかけていきたいです。

将来的には「人が死なない社会を当たり前にする」という挑戦をして、もっと事業領域を広げたいですが、一歩目となるのはは「ヒートショックゼロ」です。祖父母との約束のような気がしているので、まずはぜひ、これをやりとげたいです。

泉本悠(いずもと・ゆう)

株式会社ヒートショックゼロ代表。常葉大学を休学し、2024年9月に株式会社Sigiryを設立。25年4月に社名をヒートショックゼロに改称。25年2月、経済産業省の若手起業家育成プログラムの静岡版「TOMOLプロジェクト」で優勝した。